En dire plus, comme juriste, sur le phénomène constitutionnel

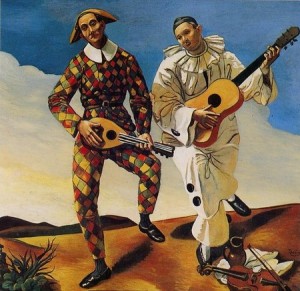

ou, pourquoi mettre des cordes à une guitare ?

Il s’agit du texte très légèrement remanié de la communication que j’ai prononcée lors de la journée nationale de l’Association Française de Droit Constitutionnel à Paris le 27 janvier 2016, sur le thème « Le dialogue entre le droit constitutionnel et les autres sciences. Quel intérêt ? Quelle finalité ? »

*

Au-delà de la curiosité intellectuelle que peut présenter l’intérêt d’examiner les liens, existant, inexistant, ou à construire entre le droit constitutionnel « et les autres sciences », il me semble qu’il est utile de dire d’emblée qu’il s’agit surtout d’envisager une analyse neuve des institutions constitutionnelles. Cette idée repose sur celle d’une insatisfaction et/ou d’une incomplétude supposées de l’analyse actuelle. L’enjeu n’est donc pas mince et il faut essayer de « poser » le décor qu’implique l’idée véhiculée par l’intitulé du thème « Le droit constitutionnel et les autres sciences ».

La notion de science est à prendre avec beaucoup de distance. Elle a nécessairement, dans le milieu de l’Université, quelque chose de légitimant mais aussi, et surtout peut-être, de particulièrement « enfermant » et excluant. A regarder les pratiques scientifiques, notamment dans les sciences humaines et sociales, groupe de sciences dont le droit fait partie, on ne peut pas dire que les critères de la scientificité soient indiscutables, unanimement reconnus et en quelque sorte conscientisés. Combien pratiquent leur discipline sans aucune conscience épistémologique ? Mais cela ne signifie pas toujours que ces pratiques n’apportent rien à la connaissance. Par souci de plus grande vraisemblance par rapport à la réalité du paysage des analyses proposées à l’Université et dans les différents organismes de recherche, tant en France qu’à l’étranger, la notion de « domaines de recherche » paraît bien plus propice à envisager la question du droit constitutionnel et de ses liens, avec donc les autres domaines de recherche. Cette idée de « domaines de recherche » a pour avantage de revêtir un caractère plus descriptif, plus ouvert aussi, car il est susceptible de recouvrir une connaissance nouvelle de grande valeur, mais qui n’aurait pas encore été reconnue comme science à part entière par les institutions académiques.

Les liens dont il s’agit ici sont envisagés dans un sens en particulier : celui de l’intérêt que peut avoir l’analyse des normes constitutionnelles à ne pas rester dans le seul giron des juristes, autant qu’il s’agit pour les juristes de ne pas en rester à un type d’analyse qui, pour être tenue pour spécifique (et donc garante de leur autonomie disciplinaire), n’en n’est pas moins, pour la période contemporaine, très insuffisante s’il s’agit d’éclairer le phénomène constitutionnel à l’œuvre. Par cette expression de « phénomène constitutionnel », j’entends l’ensemble des faits, notamment normatifs, qui ont trait à l’organisation politique dans ses traits considérés comme « constitutifs », expliquant que l’on parle de droit « constitutionnel »[1]. Par suite, et selon une conception anglo-saxonne mais néanmoins très importante dans le monde contemporain, a pu être considéré comme « constitutionnel » tout ce qui se trouve au fondement d’une organisation, politique ou non. C’est une tendance contemporaine très nette que l’on trouve certes dans la littérature juridique mais aussi et surtout dans la littérature non juridique et qui est sans aucun doute une première marque de ce que la notion de phénomène constitutionnel évolue continument. Même s’il ne prétend pas à la connaissance réelle ou essentielle du monde, tout chercheur s’intéresse au monde. Pour cela, il construit des outils qui lui permettent de lire le monde. Le juriste, lorsqu’il est chercheur, construit lui aussi ses outils qui lui servent à lire le phénomène constitutionnel. Parmi les outils « classiques » du droit constitutionnel, figurent des outils un peu anciens, à l’instar du concept de « balance des pouvoirs », ou des outils plus récents, comme par exemple celui de « justice constitutionnelle ». Il faut bien comprendre que ces outils déterminent en grande partie ce qui est observé : le concept de balance des pouvoirs permet d’observer la manière dont est formellement organisé l’exercice du pouvoir législatif, tandis que la justice constitutionnelle observe les organes qui exercent la compétence spécifique d’examiner des normes ou des actes du point de vue de leur conformité aux normes constitutionnelles. Si l’on met maintenant en relation ces outils avec ce qui fait le grain du droit constitutionnel, à savoir ce qui est « constitutif » de l’organisation politique ou d’une organisation en général, il apparaît que ces outils sont insuffisants pour saisir une partie des faits contemporains. S’il ne s’agit pas d’exclure la grille de lecture établie par Montesquieu, comment ne pas imaginer de ne pas la mettre en relation, par exemple, la fameuse lettre « secrète » envoyée en 2011 à un chef de Gouvernement européen par le gouverneur et l’ex-gouverneur de la banque centrale européenne, qui invitait le premier, dans des termes très clairs à procéder à des réformes constitutionnelles destinées à adopter une politique fiscale et sociale déterminée ?[2] Comment, autre exemple, analyser le document constitutionnel formel d’un Etat donné, en limitant l’analyse à la signification en quelque sorte intrinsèque de ses énoncés, sans même tenter d’en entrevoir la signification qui résulte à la fois de son histoire, de sa culture, des idéologies de ceux qui l’ont écrites, qui l’appliquent ou la sanctionnent ?[3] Les enjeux constitutionnels contemporains ne semblent pas pouvoir être, ni véritablement perçus, ni surtout, analysés, sous le prisme des cadres classiques. La réalité contemporaine, si l’on s’en tient à l’Europe, « berceau » du constitutionnalisme, est que les documents constitutionnels ne sont pas le cadre qui permet de comprendre l’action des gouvernants, tandis que d’autres normes, considérées de fait comme impératives (rangées sous la bannière de l’état de crise économique et sociale ici[4], sous celle de l’état d’urgence là, auquel d’ailleurs on soumet les normes formelles constitutionnelles). Il apparaît donc assez urgent de s’intéresser à la fois à ce nouveau cadre et à une manière de penser l’ancien. Dans la mesure où les outils jusqu’ici forgés par les constitutionnalistes paraissent en partie insuffisants pour saisir la réalité constitutionnelle qui est censée être son objet, un recours à l’analyse des autres domaines de recherche semble être une piste à explorer utilement.

Il peut en résulter 3 avantages :

- Il s’agit pour la discipline « droit constitutionnel » de s’intéresser à un ensemble large de faits qui s’étend très au-delà du cadre normatif et de son appréciation par les autorités politiques et judiciaires.

- Il s’agit pour la discipline « droit constitutionnel » de se donner des « bonnes » questions, en reconsidérant celles classiques issues de l’analyse de la signification et des relations de significations entre les énoncés normatifs.

- Il s’agit enfin pour la discipline « droit constitutionnel » d’assumer sa fonction d’éclairage de la norme constitutionnelle, en allant au-delà de celle d’éclairage de la signification interne des énoncés normatifs.

A partir de plusieurs expériences concrètes, celle du séminaire général sur Les usages du droit[5], et celle plus récentes de la journée d’étude sur « quelles perceptions extra-juridiques de la Constitution ? » qui s’est tenue à la Sorbonne Nouvelle en octobre dernier[6], de montages de projets de recherche pluridisciplinaire et de recherches personnelles, ces trois avantages peuvent se résumer en 3 espérances: 1. De nouveaux faits pour le droit constitutionnel 2. Des questions adaptées aux phénomènes constitutionnels contemporains 3. Une fonction heuristique des analyses « constitutionnalistes ».

- De nouveaux faits pour le droit constitutionnel

Toute discipline se constitue un corpus de faits, découpe dans le monde ce qui constitue son domaine d’action. Partant, le droit constitutionnel peut retenir des normes constitutionnelles une conception formelle et une conception matérielle comme les juristes aiment à faire la distinction. Dans les deux cas, les regards posés par des non juristes amènent à élargir le spectre d’analyse du droit constitutionnel. La plupart du temps, les non juristes ont une idée plutôt formelle de la Constitution, qui correspond au document formel appelée Constitution, éventuellement à la jurisprudence constitutionnelle également, et presque toujours en tant que norme dont la valeur est première dans l’ordre des normes.

a/L’élargissement du domaine du droit constitutionnel envisagé à partir d’une conception formelle de la Constitution :

La « performativité » des normes constitutionnelles est un processus analysé par les non juristes qui peut livrer des indices précieux sur le phénomène constitutionnel. Le géographe Gérard-François Dumont s’est ainsi interrogé sur l’impact de la Constitution sur les phénomènes migratoires, tandis que l’anthropologue Valérie Robin-Azevedo analyse les effets des dispositions constitutionnelles de la Bolivie et du Pérou relatives aux droits des communautés reconnus dans le cadre de l’institutionnalisation d’un pluralisme juridique, économique et culturel[7]. S’interroger sur les effets des normes n’est pas sans poser d’emblée des problèmes méthodologiques importants, dans la mesure où on ne peut établir de lien de causalité entre des normes et des effets. Pour contourner cet obstacle, il faut changer l’angle d’attaque : le fait que des individus, seuls ou en groupe, se réfèrent à la Constitution, à ce qu’elle dit – ou est censée dire, et ne pas dire, pour faire évoluer leur situation dans un sens ou dans un autre, et pour agir, permet, par le biais de la référence des acteurs de l’action à la norme, de chercher à mettre en lien cette norme avec des phénomènes factuels. C’est ce que font déjà les constitutionnalistes, mais en excluant, assez étrangement me semble-t-il, une catégorie d’acteurs d’actions. Trois catégories d’acteurs en effet se réfèrent pour leur action à la Constitution : les autorités politiques, les autorités judiciaires et, enfin, toute autre personne, seule ou en groupe. C’est bien jusqu’à présent cette dernière catégorie qui ne fait pas l’objet du champ d’analyse du droit constitutionnel. Cela implique notamment que les juristes semblent complètement ignorer la fonction anthropologique de la Constitution. Gérard-François Dumont a ainsi qualifié les Constitutions d’ « attractives » ou de « répulsives », en fonction de ce qu’elles peuvent provoquer des déplacement de population à partir de la question de la reconnaissance ou de la non reconnaissance des minorités ethniques ou religieuses, et des droits auxquels elles peuvent prétendre. De la même manière que Valérie Robin-Azevedo souligne l’effet inverse, et en quelque sorte mécanique, de la reconnaissance juridique du pluralisme par la Constitution sur son autorité politique. Parce que la Constitution entend promouvoir une vision pluraliste du droit, elle se retrouve come norme fondamentale reléguée à une norme possible. Ce phénomène implique que, en élargissant la recherche à des faits habituellement analysés par d’autres champs disciplinaires, on puisse avoir une autre vision, opérante, de la norme constitutionnelle. Reprenant un concept amené il y a quelques années à propos du droit en général, et qui fait florès depuis quelques années, l’utilisation de la Constitution comme d’une arme[8] interroge fondamentalement sa fonction.

b/ L’élargissement du domaine du droit constitutionnel envisagé à partir d’une conception matérielle de la Constitution

James Buchanan, prix en 1986 de la banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel, abusivement dénommé « prix Nobel d’économie », pour sa théorie dite du « public choice » affirmait, dans un ouvrage collectif publié en 2002, que « nous sommes tous constitutionnalistes »[9]. Cette affirmation, en forme d’invitation, pourrait être prise au pied de la lettre, s’il n’apparaissait pas que beaucoup de choses se jouent dans la manière dont on entend le terme de Constitution et donc celui de constitutionnaliste. De fait, il existe dans le monde de la recherche contemporaine un courant institutionnaliste important, qui se qualifie souvent à partir du terme de Constitution, et qui observe les rapports rationnels entre les institutions, entre les principes fondamentaux d’organisation que se donne un groupe ou une société donnée, et les questions économiques, environnementales ou encore énergétiques. La Constitution politique, au sens où les constitutionnalistes l’entendent plus volontiers, est l’une des manifestations institutionnelles qu’il s’agit d’étudier pour le courant de la théorie institutionnaliste, mais il s’agit plus généralement de considérer comme Constitution tout ce qui a vocation à organiser, à constituer un socle pour un domaine ou une structure déterminés. Tous types de règles peuvent ainsi s’y retrouver, qui explique la variété des publications que l’on peut trouver dans une revue importante publiée depuis 1990 par Springer, Constitutional Political Economy. Le « nous sommes tous constitutionnalistes » devient alors une invitation à admettre le rôle déterminant, pour tout groupe ou tout domaine, des institutions qui les organisent, et d’évaluer l’impact de tel ou tel type de règle et de structure. La littérature institutionnaliste est donc très importante, notamment en matière économique, qui n’envisage que de manière presque secondaire la Constitution en tant que norme institutive d’organes politiques et déterminant leurs rapports. Il est capital de le constater, car, si la Constitution politique formelle des constitutionnalistes n’est envisagée comme structurant tant le politique, que le social ou même l’économique, que de manière secondaire, cela signifie que ce sont d’autres structures et d’autres règles qui « comptent ». De nouveaux faits donc, entrent dans le champ du droit constitutionnel en tant qu’il s’agit de s’intéresser à ces normes qui structurent le politique, le social un peu, l’économique parfois.

- Des questions adaptées aux phénomènes constitutionnels contemporains

Le « parler » des juristes est souvent avancé comme un obstacle à l’ouverture du droit au « profane ». Il s’agirait alors de rendre le droit et la discipline juridique plus « clairs », et même, d’en vulgariser la connaissance. Cette relève hélas plus de la condéscendance que de l’ouverture[10]. Pour changer le discours, ce n’est pas la qualité de l’auditoire qui est déterminante, mais celle du regard que l’on porte.

a/ Les données actuelles du regard constitutionnaliste et la stérilité du discours

Regarder un objet autrement entraine un changement dans le discours produit à propos de cet objet. On peut ainsi être tenté, pour changer de la monotonie, de convoquer d’autres regards. S’agissant cependant des normes constitutionnelles, comme peut-être des normes en général, il existe une spécificité par rapport à d’autres objets d’observation : si on peut les considérer, au même titre que d’autres pratiques sociales, comme une sorte de reflet de l’état d’une société à un moment donné, elles ont aussi pour particularité d’être presqu’unanimement considérées par les membres du corps social comme ayant une vocation à provoquer certains comportements. C’est ainsi que si les normes, comme la poésie, peuvent traduire des « rêves » – tel ou tel principe est proclamé qui traduit l’état auquel quel une société voudrait parvenir – elles apparaissent aux yeux de beaucoup également comme un moyen d’y parvenir. Cette spécificité des normes, que l’on traduit souvent par l’idée d’un devoir-être, et qui n’a cessé d’être discuté dans le cadre de la recherche de l’autonomie de la discipline juridique, implique que, s’agissant d’un objet qui implique l’ensemble du corps social, ses attentes et ses croyances, il parait plutôt judicieux que plusieurs regards puissent être portés, disséqués, et surtout, croisés. Celui du juriste, en tant qu’il est spécialiste de la norme, a intérêt à puiser ses sources dans ces regards qui font en partie l’âme des normes.

Faisant cette expérience avec un médecin et un physicien, deux questions ont émergé qui, pour simplement qu’elles puissent se présenter, ont le très grand avantage, en s’adressant aux juristes, de provoquer une sensible réorientation de la finalité de leurs discours et ainsi de redonner à leurs analyses l’intérêt de leur savoir-faire. La première question est « Pourquoi dire dans la Constitution ce qui n’a aucune effectivité ? », qui peut être traduit par « Pourquoi ce que dit la Constitution n’a aucune effectivité ? ». Pourquoi dire dans la Constitution ce qui ne peut se réaliser ? Ou plutôt, pourquoi n’y a-t-il pas d’effectivité des normes constitutionnelles ? La question est venue du médecin, Président du Comité consultatif national d’éthique, Jean-Claude Ameisen ; elle est venue aussi du spécialiste des nano-technologies. Jean-claude Ameisen a ainsi interrogé l’effectivité du droit à la santé, en faisant ce constat, particulièrement illustré par des exemples, notamment sur la territorialité de la santé, que la Constitution était simplement incantatoire. Le spécialiste des nano-technologies, qui abordait la Constitution, et notamment les textes du bloc de constitutionnalité, pour la première fois, était à la fois surpris d’y trouver l’affirmation de certains principes, qui étaient de fait sans effectivité, et aussi des principes en inadéquation avec ses propres recherches. Ce type de question est étonnement considéré comme étant hors du champ du juriste, qui n’aurait à s’occuper que de la norme elle-même. Cette position est aussi renforcée par l’idée que, dès lors qu’il n’est pas possible d’établir un lien logique entre des normes (ce qui est souhaité) et des faits (ce qui arrive effectivement), l’entreprise qui consisterait à s’intéresser au devenir factuel des normes est tout simplement hérétique. C’est ainsi que le travail des juristes se trouverait presque tout entier dans le fait de mener des analyses resserrée des énoncés normatifs, quitte à opérer des comparaisons, systémiques, historiques, géographiques, entre plusieurs énoncés. L’analyse constitutionnaliste peut ainsi parler du principe d’égalité sans jamais analyser de manière approfondie les situations concrètes que le principe est censé organiser. Du point de vue des ambitions portées par les normes, il est assez aisé d’en conclure à une relative stérilité de ce type d’analyses qui relève de la technique, sans que la réalité économico-sociale de ces techniques ne soit jamais même évoquée.

b/ déplacer le regard pour poser les questions du contexte

Déplacer le regard peut passer par deux types de pratiques : apprendre des méthodologies suivies dans d’autres disciplines, certes, mais aussi, et plus simplement, revenir à la spécificité anthropologique du droit.

Parlant récemment avec un spécialiste universitaire de l’aménagement et des transports, il apparaissait que, comme, universitaire, il se trouvait constamment à observer in situ les lieux et les pratiques qui constituent son corpus de travail. Celui-ci se rend donc dans nombre de gares d’Europe et d’ailleurs, y observe les pratiques de toutes sortes, les aménagements, les réglementations sans doute, questionne les différents acteurs, leurs stratégies, etc. Une analogie rapide met en lumière que de tels matériaux n’existent pas pour le constitutionnaliste. Pour autant, il est admis qu’un spécialiste de droit constitutionnel comparé ne peut pas se contenter de lire les Constitutions pour faire de la comparaison. Ce serait comme lire le plan d’une gare, même très détaillé, pour en produire des analyses savantes à propos de l’aménagement de l’espace dans les gares ferroviaires Le constitutionnaliste doit donc aussi tenir compte des pratiques, des traditions, de la jurisprudence, etc. Il n’est pas dit pourtant qu’en procédant ainsi, les « bonnes » questions soient toujours posées. Il y manque encore peut-être un aspect essentiel, notamment lorsque la norme constitutionnelle touche à la question des droits fondamentaux : à quelle réalité se réfère la norme, soit pour l’ignorer, soit pour la qualifier, soit pour l’informer, et comment l’application de cette norme est-elle de nature à agir sur cette réalité ? Les juges font « un peu » ce travail, parfois ; les universitaires rarement : lorsqu’une décision de justice tranche la question de la portée d’une modification du contrat de travail à propos d’un changement du lieu de travail, le chercheur juriste peut-il en livrer une analyse qui ne s’appuierait pas sur la connaissance de la réalité du salarié, à savoir par exemple que d’un transport de son domicile à son lieu de travail passe de 25 minutes en RER, à 1h10 comprenant Bus et RER ? Comment analyser juridiquement le principe du droit à la santé sans imaginer s’immerger dans la réalité sociologique de ce droit ? Que pourrait-on en dire qui soit adapté à la réalité et pénétrer ainsi l’inscription de la norme dans la réalité qui l’environne et qu’elle prend pour objet ? Chercher simplement une cohérence – ou une absence de cohérence – dans la jurisprudence d’un juge constitutionnel sur la question du droit à la santé est aussi peu adapté que parler de l’aménagement des gares en lisant leurs plans.

- Une fonction heuristique des analyses constitutionnalistes

C’est en principe le but de toute discipline : non pas informer seulement, mais apprendre ce qui n’était su de personne auparavant. L’heuristique est, selon le Littré, « l’art d’inventer, de faire des découvertes ». Mettre au jour ce qui ne l’était pas. L’analyse juridique constitue incontestablement un savoir, un savoir-faire même, mais le tout est de déterminer si ce savoir a une propriété heuristique. S’agissant d’une norme et de la Constitution en particulier, comment concevoir une connaissance à valeur heuristique ? S’agit-il de se livrer à une exégèse du texte, celle-ci n’aura que très rarement une valeur heuristique. S’agit-il de faire l’inventaire des pratiques de la norme, politiques ou judiciaires, celui-ci encore une fois n’aura que rarement une valeur heuristique et a plus souvent une valeur informative. Peu de valeur heuristique parce qu’il s’agit tout simplement d’un savoir et d’un type d’analyse indéfiniment reproduit, avec parfois beaucoup de talent. S’agit-il en revanche d’apercevoir les liens qu’entretient la Constitution, avec ce qui paraît ne pas à avoir avec la juridicité, que peut-être, des portes vers un nouveau champ de connaissance pourraient peut-être s’ouvrir.

a/ de quoi la norme est-elle le symptôme ?

En suivant Johann Chapoutot, les normes et l’agencement normatif produits par les nazis se trouvaient à l’état d’explication dans l’idéologie nazie et la lecture racio-biologique du monde[11]. Ce qui apparait, à partir du travail d’un historien, c’est comment une manière de voir et de raconter le monde génère certaines normes en particulier et une conception du droit en action. Il apparaît ainsi que l’idée constitutionnelle est plutôt mal vue chez les nazi, en tant qu’il ne s’agirait pas d’une norme spontanée, mais d’une norme « corrective », comme le droit en général, qui n’apparaît une nécessité que pour les êtres impurs. Ce lien très fort entre récit, mythologie et droit est rarement analysé pour lui-même : il s’agit plutôt, dans les analyses constitutionnalistes classiques, de se référer occasionnellement à des principes hors du droit qui, par la seule référence qui en est faite, sans approfondissement, sans confrontation à la norme, expliquerait entièrement tout ce qui fait ensuite l’objet d’une explication technique. C’est à l’image des considérations des introductions de manuels juridiques qui s’embarrassent parfois encore de morale, de philosophie, voire de politique, sur quelques pages, mais qui, passées cette « frontière » de l’introduction, semblent disparaître totalement du champ de vision de l’auteur juriste, et il faut bien du mérite aux étudiants pour y voir ensuite, sans aucune explication, de la philosophie derrière les développements techniques qui s’étendent ensuite sur des centaines de pages. Alors que, derrière ces techniques, il y a tout le temps une philosophie, une idéologie, un rêve, un désenchantement, etc. Cela fait souvent qu’on n’aperçoit pas, comme juriste, un processus à l’œuvre dans et par la norme. Là où le juriste serait le mieux placé pour le déceler, il apparaît souvent absent, et le problème est que les autres disciplines elles-mêmes peinent à avoir une vision complète de la norme en en ignorant les recoins de ses aspects techniques, eux-mêmes produits, conscients ou inconscients, d’un certain type de discours. Ce regard sur la norme me paraît tout à fait essentiel, et même, pour tout dire, politique : ce qui est produit à partir de la norme ne peut pas être réduit à sa dimension technique et rester pour l’essentiel invisible. Ce serait une erreur politique que de continuer la pente « a-heuristique » de la discipline juridique.

b/ Les impasses de l’autonomie du droit et du droit constitutionnel en particulier

Paul-Laurent Assoun, grand spécialiste de Freud, a interrogé la Constitution à partir d’un dialogue entre Kelsen et Freud. Il s’est notamment arrêté sur la Constitution comme une profération, autour de laquelle on décide de faire tourner tout le droit : outre son caractère symbolique, la Constitution a un caractère également fantasmatique, en ce sens qu’elle est censée répondre à un besoin. S’il s’agit, comme Kelsen, de récuser toute hétéronomie du droit, l’analyse psychanalytique dit, elle, que l’objet de l’institution de la Constitution se confond avec l’objet du désir juridique de la Société, ce qui amène à déporter un peu le regard hors de la Constitution, sans qu’il soit nécessaire de se référer à une Grundnorm. L’autonomie du droit, fétiche kelsénien particulièrement bien partagé, oblige à des montages théoriques maladroits qu’une analyse hétéronome évite, et qui, au surplus permet d’apporter une connaissance qui ne soit pas la conséquence exclusive d’un système fermé qui ne produit donc plus aucune nouvelle connaissance : vous avez la théorie, vous avez l’ensemble des connaissances qui seront produites sur son fondement ! En désarrimant la connaissance juridique de ses propres fondements, le constitutionnaliste peut être amené à apercevoir ce qui fait la performativité essentielle de la Constitution : ni la séparation des pouvoirs ni même peut-être la garantie des droits, mais, notamment, le fait de fonder de manière à la fois fictionnelle et symbolique l’unité de la société politique. Cette fonction a été aperçue souvent, mais pas en ce qu’elle fournirait des renseignements précieux sur l’étendue et la réalité du phénomène constitutionnel[12]. La focale mise sur la garantie des droits et la séparation des pouvoirs interroge seulement sur les techniques et les volontés plus ou moins grandes de les rendre effectives, et ne permet pour l’heure pas vraiment d’apercevoir ce qui fait que les insuffisances de la Constitution. Il serait ainsi intéressant de comprendre pourquoi la Constitution a une force relativement « instituante » (des organes dont elle parle), mais pas du tout « agissante » (des comportements qu’elle vise). Cette question n’est, si j’ose dire, pas perçue, « au bon endroit », et on comprend que, en dépit de l’expertise constitutionnelle très importante et très répandue en Europe depuis ces 50 dernières années, la chose constitutionnelle des juristes n’ait quasiment aucune force réelle, et que bien d’autres éléments sont agissants au sein de l’espace social, qui viennent ainsi prendre le nom de/du droit constitutionnel tout en échappant largement aux constitutionnalistes. On peut, à simple titre de figuration de cela, prendre exemple sur le fait qu’un ouvrage important sur la question a été rédigé par un chercheur dont la « spécialité » n’est pas le droit constitutionnel : dans Constitutional fragments. Societal constitutionalism and globalization, son auteur, Gunther Teubner, est présenté, en 4ème de couverture de l’ouvrage traduit en langue anglaise, comme « Professor of comparative private law and legal sociology » [13].

Propos conclusifs

Il semble que le juriste, et le constitutionnaliste aussi, aient fait des choix assez minimalistes en termes de champ d’études et de méthodes d’analyse, et qu’il leur appartient, et à seuls, de les déterminer autrement. L’hétéronomie du droit n’implique pas l’absence d’autonomie de la discipline juridique. Le « dialogue » n’implique pas la dissolution de la spécificité de chacun des participants, mais son absence, qui limite la possibilité des échanges de vues et la fertilisation des regards des uns par les autres est complètement nuisible à la valeur heuristique de l’analyse du droit et du droit constitutionnel. La Constitution, en effet, n’est pas même considéré comme un terrain d’investigation en dehors du droit, tandis que bien d’autres sujets de recherche sont envisagés comme des champs de recherches importants, à l’instar, pour prendre des exemples presque « au hasard », des relations de travail, du théâtre ou de la ville. La Constitution n’est pas aujourd’hui de ces terrains.

«Nous exigeons trop de notre capacité de connaître, explique Dewey. Nous voulons un savoir absolument fondé, l’insécurité qui entoure nos actions nous effraie. Ces attentes mal fondées nous conduisent à inventer des métaphysiques qui nous égarent »[14]. Citant dans le texte John Dewey, Mathias Girel indique plus loin que « La quête de certitude est la quête d’une paix garantie, d’un objet que n’affecte nul risque et sur lequel ne s’étend pas l’effrayante ombre portée de l’action ». Ces mots, issus de la recherche philosophique, viennent sans aucun doute donner corps à l’analyse des incomplétudes de l’analyse juridique contemporaine.

En somme, en élargissant le spectre d’analyse du phénomène constitutionnel, non pas arbitrairement, mais pour tenir compte de ce qui se passe vraiment, il s’agirait pour moi d’envisager le droit constitutionnel sous le prisme de projets déjà élaborés à partir d’autres disciplines : l’anthropologie de Marcel Mauss, l’histoire de Fernand Braudel ou la psychanalyse de Jacques Lacan, dont les démarches chaque fois ont pris comme fondement l’ensemble des disciplines scientifiques et artistiques, tout en étant chaque fois elles-mêmes spécifiques. Il s’est agit presque chaque fois d’envisager le phénomène « totalement », pour en comprendre ce qui en faisait le déterminant, sans jamais perdre la spécificité d’une discipline, ce qui faisait précisément l’originalité.

Il est temps de résoudre ici l’énigme du sous-titre de ce texte, qui a servi de fil tout le long… de fil oui, puisqu’il s’agit bien de considérer qu’il y a une grande tristesse à disposer d’un instrument si mélodieux sans pouvoir pourtant en sortir un son, au motif qu’il ne dispose pas de ses cordes : tels la guitare, la mandoline et le violon dans Arlequin et Pierrot de André Derain, la constitution des constitutionnalistes ne peut produire que des « accords incertains qui génèrent chez le spectateur un sentiment d’angoisse et de solitude accentué par l’expression hermétique des visages »[15]. Ce thème de l’ « instrument silencieux » fut semble-t-il cher à André Derain pendant les années vingt du vingtième siècle[16]. J’ai souvenir, lors d’une visite au musée de l’Orangerie avec ma classe de troisième, que le thème de la « résistance » fut abordé par la guide nous présentant ce tableau : mais s’agissait-il de la résistance des instruments, des musiciens, de l’artiste ou du spectateur ? Le choix est possible.

L.F. Février 2015

[1] La délimitation du phénomène constitutionnel est également une partie du sujet des liens entre le droit constitutionnel et les autres domaines de recherche. Certains des développements y reviendront donc.

[2] Lettre finalement obtenue et publiée par le quotidien italien Il Corriere della Sera, éd. du 29 sept. 2011.

[3] Voy. comme exemple de cette pratique, le document établi par trois « fins » juristes européens sur la révision de la Constitution de Hongrie en 2013 : Avis sur le quatrième amendement de la Constitution de Hongrie. Voy. aussi mon texte sur « Le texte constitutionnel est toujours un contexte », disponible également en ligne.

[4] Voy. par exemple l’article en ligne de Iphigénie Kamtsidou sur le recours par le juge à l’état de nécessité pour « enregistrer » toutes les entorses aux droits découlant de la dette souveraine de la Grèce.

[5] Séminaire animé depuis trois ans par Yves-Edouard Le Bos et moi-même à la Sorbonne Nouvelle : voy. le compte-rendu général des deux premières années, et les comptes-rendus des deux premières séances de l’année 2015/2016, avec Yves-Charles Zarka, philosophe, et Anne-Laure Boch, Neurochirurgienne à la Salpétrière.

[6] Journée d’études organisée avec Ninon Forster, aujourd’hui Ater à Paris 1, Tania Racho, Ater à Paris 3 et Olivier Peiffert, Maître de conférences à Paris 3, très jeunes juristes qui ont d’emblée joué ce jeu de l’ « ouverture ». Voir le programme et le compte-rendu en ligne. La publication des actes de cette journée se fera très bientôt en ligne.

[7] Voy. la journée d’étude du 15 octobre 2015 déjà citée.

[8] Voy. L. Israël, L’arme du droit, Presses de Sciences Po, 2009.

[9] « We are all constitutionalists », in « Why do constitutions matter? », N. Berggren, N. Karlson, J. Nergelius (éd.), Why Constitutions Matter ?, p.12.

[10] Une tentative récente n’invite pas à persister dans cette entreprise de vulgarisation, tant le propos, particulièrement « plat », donne non seulement une image déformée du droit mais, plus encore, lui donne peu d’intérêt : M. Collet, L’impôt confisqué, Odile Jacob, 2014.

[11] Johann Chapoutot, La loi du sang. Penser et agir en nazi, Gallimard, bibl. des histoires, 2014.

[12] Voy. « L’imaginaire constitutionnel », Jurisprudence – Revue critique, 2016, n°2, à paraître, et ce site.

[13] 2012, Oxford University Press.

[14] Mathias Girel, « Le spectre de la certitude. A propos de : John Dewey, La quête de certitude. Une étude la relation entre connaissance et action. Gallimard », La vie des idées.fr Recensement de

[15] Cette citation est extraite d’un texte dont on trouve à plusieurs endroits la répétition sur le réseau internet, et qui n’a pas d’auteur annoncé : par ex. http://peintresfrancais.canalblog.com/archives/2011/03/09/20583004.html.

[16] André Derain, Le peintre du « trouble moderne », ouvrage produit par le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris en 1994 à l’occasion de l’exposition le même thème, p.238.